AIによるごみ・異物検知の最前線2025年最新動向と未来展望【産業・社会インフラ】

特集 画像解析AI 産業DX

公開日:2025年8月5日

1. はじめに ── AIの「見逃さない目」が社会を変える

2025年夏、AIによるごみ・異物検知技術が国内外の現場で急速に普及しています。公共の駅や道路、食品工場や食堂──

もはや「AIが現場を24時間見張る時代」が現実になりました。

この記事では、英語圏の学術動向・国内企業の導入ニュース・技術解説・社会的な背景・今後のインパクトまで、実用的な視点で徹底解説します。

2. 世界の最前線:AIがゴミ投棄をリアルタイム検知

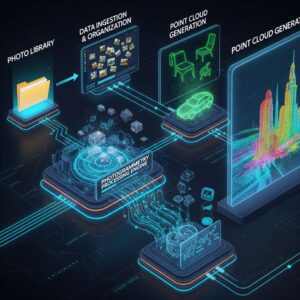

まずは世界的な研究成果をご紹介。2025年8月に発表されたNature掲載論文によると、MoViNet+YOLOv8というディープラーニングモデルを用い、歩行者や車両からのごみ投棄を映像から高精度(99.5%)でリアルタイム検知できることが証明されました。

論文タイトル:Real‑time detection and monitoring of public littering

掲載URL: https://www.nature.com/articles/s41598-024-77118-x

技術ポイント:

- MoViNet(動画分類用AI)で「ごみ投棄」動作自体を特定

- YOLOv8(物体検出AI)で投棄者や車両ナンバープレートを同時認識

- 都市・公共空間での違反行為監視に応用

Googleが開発した「動画認識専用AI」。軽量かつリアルタイム動作に強く、防犯・品質管理など現場向けのビデオ解析で採用が進む。

実際の都市実証実験では、投棄動作を的確に見抜きつつ、誤検知(落ち葉やカバンの動き)も低減。まさに“人間の目”を超える監視AIです。

3. 日本の現場:食堂セルフレジ「EatScan」が異物検知AIで進化

国内でもAI異物検知の導入が進んでいます。兵庫県の株式会社ブレインは、社員食堂向けセルフレジ「EatScan」の新モデルで、AIによる異物混入検知機能を大幅強化。料理や食器以外のごみ混入をリアルタイム判定し、事故やクレームを未然に防止します。

ニュース記事: エキサイトニュース(2025年8月4日付)

神戸新聞プレスリリース

導入のメリット:

- 人手検品では見逃しがちな「異物・ごみ」を自動識別

- 誤って箸袋やプラスチック片が混入しても即アラート

- 衛生・安全レベルが劇的に向上

4. AI異物検知で使われる最新技術用語とその意味

| 用語 | 英語表記 | 意味(日本語) |

|---|---|---|

| 物体検出 | Object detection | 画像や映像から「物・ごみ・異物」などの位置・種類を認識するAI技術。 |

| 分類 | Classification | 物体や画像内要素を「ゴミ/葉っぱ/人」などカテゴリごとに分ける処理。 |

| リアルタイム | Real-time | ほぼ遅延なく即座にAI処理・判定を返すこと。現場適用で必須。 |

| 監視・モニタリング | Monitoring | 現場の状態変化を常時チェックし、異常や変化をすぐ検知すること。 |

| 検出 | Detection | 画像や映像から異物やごみなどを発見すること。 |

上記の”object detection”や”classification”などは、技術系英文では必須単語。

例:classification(分類)=属性やカテゴリごとに区別すること。

5. 背景解説:「なぜ今AIごみ検知が急速に求められるのか」

- ごみ問題・異物混入事故が社会課題に ─ 公共空間の美観や食品の安全が問われ、クレーム・事故リスクが拡大。

- 人手チェックの限界 ─ 清掃や検品は人手不足やヒューマンエラー、コスト増で対応が困難に。

- AIモデルの進化 ─ YOLO, MoViNetなどの最新AIが「小さな異物」「投棄動作」も高精度で判定可能に。

- スマートシティ化の加速 ─ 社会インフラ(駅・空港・道路・工場)全体でAI監視の需要が高騰。

SDGs(持続可能な開発目標)や品質保証を背景に、企業・自治体も「AI異物検知」を戦略的投資対象に据え始めています。

6. 今後の展望と社会的インパクト

AIによるごみ・異物検知技術が本格普及すれば、まず公共空間や工業現場における問題の「見逃しゼロ化」「対応の即時化」が現実となります。駅構内や道路沿いでは、投棄行為・放置物をリアルタイムで検知し、即座に清掃対応や違反者への警告が可能に。これは清掃効率と美観の両立だけでなく、モラル維持にも直結します。

食堂や工場の現場でも、EatScanのようなAI異物判定システムにより、食品の異物混入事故リスクが大幅に減少。顧客クレームの抑止、ブランド信頼性の向上、さらには内部統制の強化にも貢献します。加えて、生成AIや多様なセンサ連携が進めば、これまで教師データに存在しなかった未知の異物・非定型ごみも識別可能となり、異常なごみや突発的な汚染にも柔軟対応できる社会が実現します。

この流れは、環境保全・食品安全・品質管理・人手不足対策という複数課題を横断的に解決する「社会インフラの基盤技術」へと進化していくでしょう。今後はスマートシティ・スマート工場・スマート公共空間といった場面での標準技術となり、行政や大手企業が導入を加速するはずです。

一方で、映像中のプライバシー配慮やAI誤検知対策など運用面の課題も顕在化しますが、日本社会が得意とする現場最適化や法整備が進むことで、さらに高度なAI社会基盤の構築が期待されます。

7. 関連論文・ニュースリンク集

8. まとめ──「見逃しゼロ」のAIが社会標準に

ごみや異物の「見逃しゼロ」をAIが担う時代は、すでに始まっています。技術の進化と社会課題の解決ニーズが噛み合い、現場のオペレーションや社会インフラが一段階上の“クリーン革命”へ突入しました。

今後もこの分野の進展に目を離せません。

新しい導入事例や技術トレンドがあれば、引き続き本ブログで速報します。