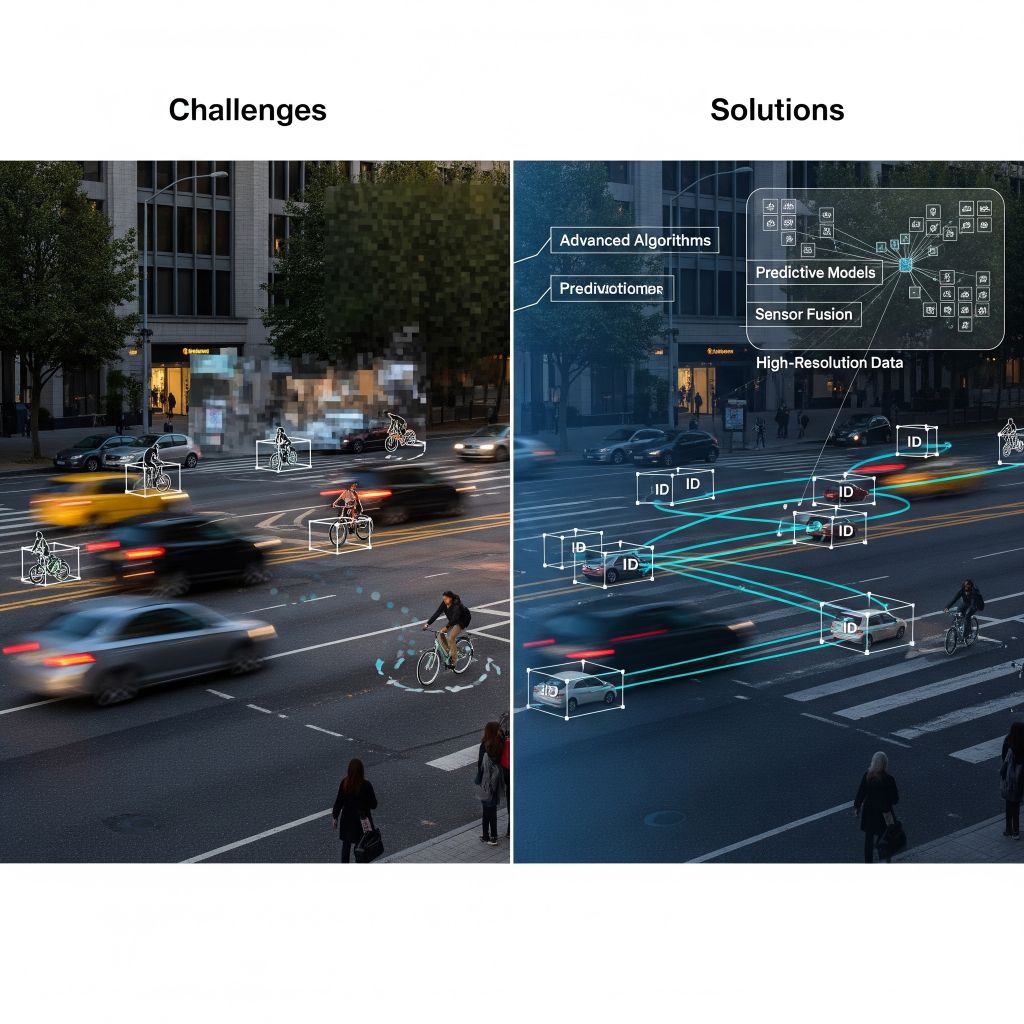

オブジェクトトラッキングの課題と解決案 ― 概念的整理

監視映像解析、自動運転、産業検査、群衆行動解析など、さまざまな応用分野でオブジェクトトラッキングは不可欠な技術です。 しかし、単純に「フレームごとの検出結果をつなげる」だけでは、IDスワップやロスト、誤追従といった問題が頻発します。 ここではソースコードの細部ではなく、概念的な課題と解決策を整理します。

1. 典型的な課題

1.1 IDスワップ(Identity Switch)

対象が交差・接触・密集する場面では、トラッカーが「別の物体」にIDを付け替えてしまうことがあります。例えば二人の人物がすれ違うとき、AのIDがBに移り変わり、Aが消えたように見える現象です。

1.2 ロスト(消失)

一時的な遮蔽や検出失敗により、対象が数フレーム分見えなくなるとトラックが終了してしまい、新しいIDとして再登場します。これにより「同一人物が複数IDを持つ」現象が起きます。

1.3 誤検出・ジッタ

検出器の出力はノイズを含みます。境界ボックスの大きさや位置がフレームごとに大きく揺れると、トラッカーが不安定になります。結果として重心の軌跡が震えたり、誤った移動方向が推定されます。

1.4 急激な運動や方向転換

被写体が急に向きを変える場合、過去の速度ベクトルを前提とした予測が外れ、誤対応や追跡失敗につながります。逆に、自然な軌跡から逸脱した「不自然な方向転換」は、誤マッチの典型パターンでもあります。

2. 基本的な解決アプローチ

2.1 最適割当(Hungarian Algorithm 等)

複数の検出とトラックを対応付ける際、貪欲法(近い順につなげる)では誤りやすい。

ハンガリアン法を用いてコスト行列全体で最適解を選ぶことで、群衆環境でも安定性が向上します。

2.2 距離ゲーティング

物理的にあり得ないほど遠い検出候補はそもそも対応対象から外す仕組みです。例えば「1フレームで50px以上移動しない」という前提を置き、それ以上の組み合わせを無効化する。これにより「飛びつき」を防ぎます。

2.3 IoUコストの利用

単なる重心距離ではなく、バウンディングボックスの重なり度合い(IoU)を組み込むと、スケールや姿勢変化に対して頑健になります。密集した対象間の誤対応を減らす効果があります。

2.4 短期予測(定速度モデルやカルマンフィルタ)

「前フレームの速度ベクトルで次の位置を予測する」単純なモデルでも、遮蔽時の継続性が大きく改善します。

カルマンフィルタを用いればノイズに強く、観測と予測を最適に融合できます。

2.5 スムージング

検出の揺れを平滑化するため、指数移動平均や移動平均を用いて重心を安定化します。これによりジッタを減らし、ライン交差判定などの幾何的処理が安定します。

3. 進行方向制約という解決策

3.1 発想

「トラックが直前まで進んでいた方向」と「新しい検出位置への方向」が極端に違う場合は、不自然とみなす。つまり「進行方向ベクトル」と「候補ベクトル」の角度を比較し、閾値を超えるなら対応させない。

3.2 効果

- 別個体への飛びつき(IDスワップ)の大幅減少

- 自然な運動パターンを優先 → トラッキングの信頼性向上

- 検出ノイズによる突発的な大移動を抑制

3.3 課題

ただし、本当に急旋回した場合は「不自然」扱いされてトラックが切れるリスクがあります。そのため「低速時は評価しない」「許容角度をある程度広く取る」など、適応的な設定が必要です。

4. 読み出し側での工夫

4.1 クラス判定との整合

検出とトラッカーを最近傍対応させてクラスを貼り付ける処理は、トラッカー内部の距離ゲートと同じ閾値を使うべきです。閾値がズレると「トラッカーは切ったのに読み出し側は近いとみなす」矛盾が生じます。

4.2 急旋回スキップ

読み出し側でも「heading_ok=False」のときはカウントやロギングを飛ばす。これにより不自然な挙動をさらに抑制できます。

4.3 デバッグ表示

各IDの速度や角度を映像にオーバーレイすることで、調整すべきパラメータが見えやすくなります。

「θが平均で何度程度か」「速度がどのレンジに分布しているか」を確認すれば、閾値設定の指針になります。

5. パラメータ調整の戦略

- IDスワップが多い: 距離閾値を下げる、IoU重みを上げる、ヘディング重みを上げる。

- トラックがすぐ途切れる: 距離閾値を上げる、消失許容フレーム数を増やす。

- 追従が遅い: スムージングを弱める、速度利得を上げる。

- 急旋回を拾いたい: ヘディング閾値を広げる、ヘディング重みを下げる。

6. まとめ

オブジェクトトラッキングにおいては、「近さ」だけでは不十分です。

実際の動きは連続性があり、速度や方向には物理的な制約があります。そこに着目して「進行方向制約」を加えることで、トラッキングのロバスト性が飛躍的に向上します。

シンプルな工夫でも「別個体への飛びつき」を大幅に減らせる。 課題を概念として整理し、解決策を積み重ねることが堅牢なシステムへの最短ルートです。

©株式会社ビー・ナレッジ・デザイン