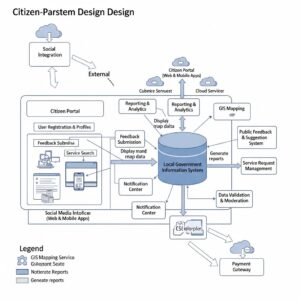

“通報アプリ × 軽いSNS × 地図 × ポイント × AI(AIは黒子)”の効果と可能性 アイデアスケッチ

“通報アプリ × 軽いSNS × 地図 × ポイント × AI(AIは黒子)”の効果と可能性

先に結論。主役は「データ収集」と「データの利活用」です。AIはそこで効かせる“黒子(アシスタント)”。

住民の気づきを位置つきで蓄積し、地図で見える化し、定点カメラなどの外部データも統合。

蓄積されたデータから道路の利用率や老朽化の傾向を掴み、計画的に手を打つなんてできないかと考え中のスケッチメモ。

1. これは何?一言でいうと「データが貯まり、意思決定が上手くなる装置」

- 通報アプリ: 写真・短文・位置情報で報告を集める。緊急も通常もOK。

- 軽いSNS: 近所の報告や対応がタイムラインで見える。継続のきっかけになる。

- 地図: どこで何が起きているかを可視化。時系列も重ねて見られる。

- ポイント: 投稿・協力に小さな報酬。モチベーションは“感謝の見える化”が中心。

- AI(黒子): データを整理・匿名化・推計。重複まとめや分類、道路利用率の推定など。

- 定点カメラ統合: 商店街・公共施設・道路の定点映像を統合し、地図上で一体管理。

2. 何がうれしい?(住民・自治体・地域が“データで賢くなる”)

住民

- 3タップで報告完了。撮る → 場所 → 送る。

- 進捗が見える。「受付→対応中→完了」で不透明感が消える。

- 地図で地域の動きがわかる。見えると続くは人の性。

自治体

- データが資産化: 地点×時系列の報告+定点映像で、予防保全の根拠になる。

- 道路利用率の把握: 定点映像と住民報告を組み合わせ、時間帯・路線別の傾向を把握。

- 現場の優先度付け・重複整理はAIが下支え。職員は判断に集中できる。

地域のお店・団体

- 清掃・安全見回り・催しを告知し参加を可視化。地域データと連携した最適な時間帯選定も。

長期の価値

- 年単位でデータが溜まるほど、補修計画や予算配分が根拠ベースに。

- AIは“賢い電卓”。データが主役、AIは黒子を徹底。

3. どう動く?(使い方はシンプル、裏でデータが溜まる)

| 場面 | 住民の操作 | 裏で起きること(データとAI) |

|---|---|---|

| 危険箇所の報告 | 写真→位置→カテゴリ→送信(30秒) | メタデータ化(時刻・座標・カテゴリ)、車体まるごとぼかし、重複候補まとめ、担当部署へルーティング |

| 日常の気づき | 写真+ひとこと+位置→投稿 | 類似投稿の紐づけ、地図に反映、将来分析のために安全に蓄積 |

| 定点カメラの常時データ | —(自動収集)— | エッジ側で匿名化→車両/歩行者のカウント・滞留推定→道路利用率や時間帯別傾向に集約 |

※ 生データ(非ぼかし映像・高解像写真)は管理団体のみがアクセス可能。一般公開は匿名加工済みのみ。

4. 軽いSNSは“継続の燃料”。でも目的は「データを貯めて活用」

- タイムラインは「誰かが動いた」が見える場。続く理由になる。

- コメントは知見の共有。撮り方・場所のコツ・過去事例が溜まる。

- 注意: SNSが主役化するとノイズが増えます。目的はデータの収集・利活用。SNSは“継続の潤滑油”。

5. 地図×時系列の威力(道路利用率・老朽化傾向に直結)

- 密度と変化: ピンの密集・推移・完了率が見える。季節性も拾える。

- 重複の圧縮: 近接・類似内容は自動クラスタ。工数削減=対応の速度。

- 道路利用率: 定点カメラのカウント結果を道路リンクにマップ。時間帯・曜日・イベントで比較。

- 計画の根拠: 「ここは夜間の利用率が高い→照明強化」「雨天で滞留→排水対策」など意思決定が速くなる。

6. ポイントは“感謝の見える化”が基本

- OK: 投稿・検証・イベント参加でポイントやバッジ。ランキングは控えめに。

- NG: 過度な付与で“量産投稿”。質が落ちる。目的(データの質)を壊す。

- 運用のコツ: 小さな特典+完了通知+「ありがとう」可視化。これで十分回る。

7. AIは黒子(アシスタント)――“データを活かすために”だけ働く

整理・匿名化・品質

- 車体まるごとぼかし: 顔/ナンバー単体ぼかしは誤検知が多いため、原則は車体全体を自動ぼかし。

- 位置丸め・メタデータ整形。個人特定リスクの自動検知。

- 重複候補の束ね。分類・タグ付けで検索性を上げる。

推計・推薦(意思決定の補助)

- 道路利用率推計: 定点映像のカウント×住民報告×時刻で、路線ごとの混み具合を把握。

- 優先度提案(危険/影響/高齢者施設近接など)。

- 住民には「近くの要対応」や「協力募集」を過不足なく提示(人気偏重を抑える)。

AIは万能ではありません。最終判断は人。AIは“段取りと下読み”担当。それで十分価値が出ます。

8. セキュリティとプライバシー(ここを甘くすると全部アウト)

- 匿名化の原則: 初期設定は車体まるごとぼかし+人影の低解像化。顔/ナンバー単体ぼかしは補助的。

- 生データの扱い: 非匿名化データは管理団体のみ閲覧可。権限・ログ・持出し防止を徹底。

- 位置の配慮: 自宅などは“ざっくり位置”。公開は最小限。緊急時も必要範囲に限定。

- 公開ルール: 誹謗中傷・個人特定は即非表示。違反は警告→停止。

- 外部提供: 研究・地域活性は匿名・丸め・期間限定で二次利用。再識別を避ける。

9. 定点カメラ等の監視ソースを統合する(“バラバラ問題”の終わり)

- 一元管理: 商店街や公共施設の定点映像、道路監視、イベント臨時カメラを統合。

- エッジ処理: 各カメラで匿名化&カウントを先に実行。クラウドへは統計データ中心で送る。

- 道路利用率の算出: 車両/歩行者のカウントを道路リンクへマップし、時間帯別・曜日別・天候別の指標に。

- 住民通報と重ねる: 「混雑×破損箇所」「滞留×照明不足」など、原因と結果を同じ地図で把握。

10. ビフォー/アフター(“勘と根性”→“データで最短コース”)

| ビフォー | アフター(本仕組み) |

|---|---|

| 電話・メールがバラバラ、位置曖昧 | 写真+位置+カテゴリで統一。地図で進捗も見える |

| 定点カメラは孤立、活用しづらい | 匿名化→統計化→地図へ合流。道路利用率まで一気通貫 |

| 対応の優先度は経験頼み | データで根拠。AIが候補提示、人が決める |

| 参加が続かない | 軽いSNS+ポイントで“習慣化”。ただし目的はデータ品質 |

11. 最初(余計なことはしない)

- カテゴリを10個に絞る: 迷わせない。まずは収集の安定化。

- 試験エリアを2つ: 住宅地と商店街など性格の違う場所で。

- MVP: 「撮る→場所→送る→地図→通知」+車体まるごとぼかしを最初から。

- 定点カメラ連携1本: まずは1系統で良い。エッジ匿名化→クラウド統計の動線を作る。

- 毎週ふりかえり: 重複率・対応リードタイム・匿名化成功率・カメラ稼働率。

12. よくある質問(直球で回答)

Q. 顔やナンバーのぼかしは?誤検知が多くない?

A. はい。だから原則は車体まるごとぼかし。誤検知の少ない方式を優先し、安全側に倒します。

Q. 生データは見られる?

A. 一般には公開しません。管理団体のみが権限を持ち、目的限定でアクセス。ログも残します。

Q. 道路利用率は本当に役に立つ?

A. 役に立つでしょう。時間帯×路線×イベントで傾向が分かると、照明・清掃・補修の優先順位が明確になります。

Q. AIはどこまでやる?

A. 整理・匿名化・各種推計に限ります。主役はストックデータ。AIは黒子です。

13. 成功のKPI(“データが効いているか”だけを測る)

- 収集の質: 重複統合率、位置精度、匿名化成功率(車体まるごとぼかし)。

- 利活用: 道路利用率カバレッジ、ホットスポット抽出数、対策実施までの短縮日数。

- 運用: 定点カメラ稼働率、データ欠損率、対応リードタイム。

- 継続: 初回→翌月継続率、完了通知後の満足度、ポイント付与に依存しない利用割合。

14. まとめ(断言)

この仕組みは、AIを主役にしません。主役はデータの収集と利活用。

匿名化は車体まるごとぼかしで安全側に。生データは管理団体のみ。

定点カメラ等も統合して、道路利用率や傾向を掴み、意思決定を速く・正確にする。

AIは黒子として、整理と推計に徹する――これが一番ブレないやり方です。以上、ストレートに。

ヒント:最初は“動線の安定化(収集→匿名化→統計化→地図→意思決定)”だけに集中。

派手な機能は後で良い。データが正しく貯まれば、あとから何でもできます。©株式会社ビー・ナレッジ・デザイン