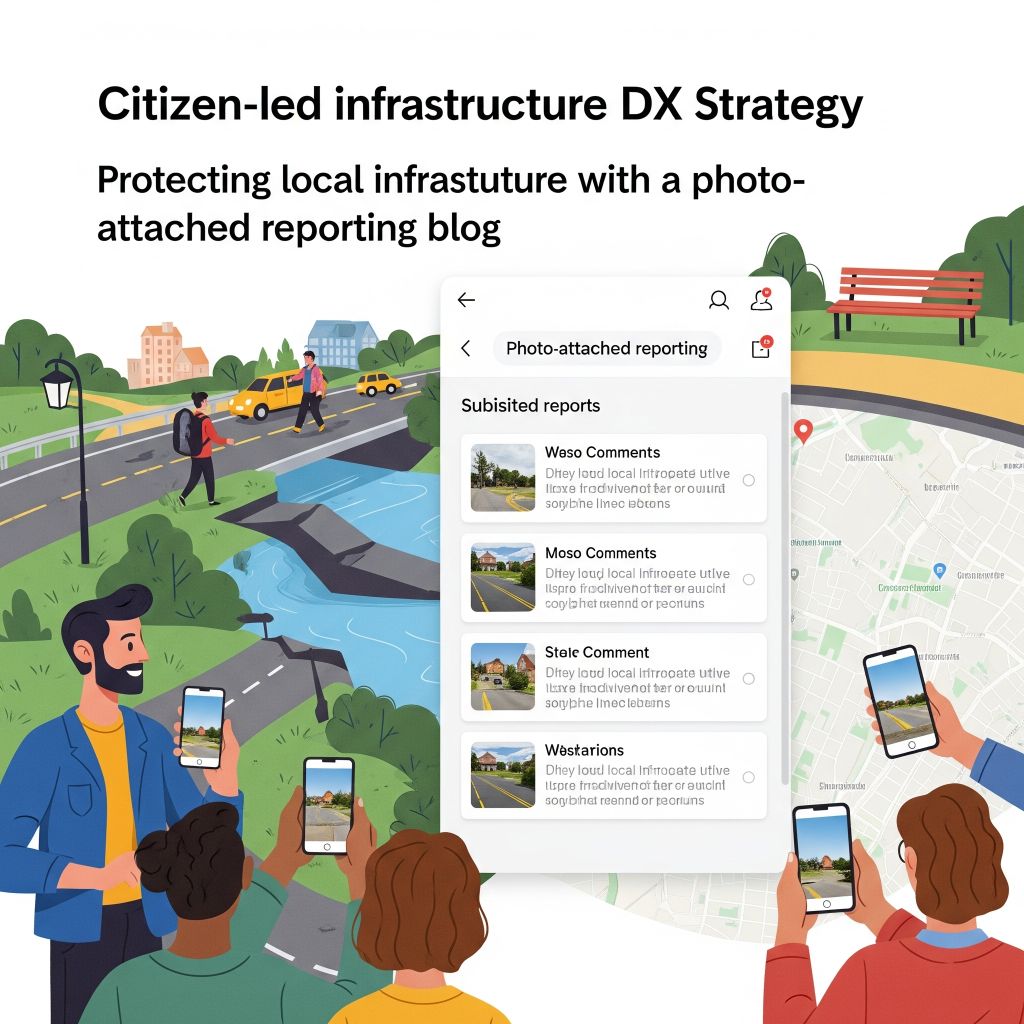

市民が主役のインフラDX戦略写真投稿付き報告ブログで地域インフラを守る

はじめに

「AIによる自動化だけでは、現場の現実は変わらない」―そんな課題意識を持つ人も多いはずです。インフラ(橋梁・道路・標識・公園設備など)のストック問題は、自治体だけでなく、実は私たち市民一人ひとりの生活にも直結しています。

ここでは、AI頼みではなくDX戦略として市民の“気づき”と“参加”を力に変える写真投稿型ブログの設計・運営ノウハウを紹介します。

デジタル技術は“気づき”を可視化し“共感”で拡げるツールであり、主役は市民です。

この仕組みで何が変わる?

- 見逃されていた老朽インフラや危険個所が早期に可視化

- 行政・事業者・住民が対話できる新しい土壌を作る

- 「私が守っている」という市民の当事者意識が醸成される

- 高コストな全域点検やAI自動判定の限界をカバー

- 自治体の“データの質と量”が底上げされ、予算化の説得材料になる

基本設計:報告ブログの全体像

- 市民がスマホ等で地域インフラの“気になる場所”を撮影

- 簡易フォームから写真+位置+簡単なコメントで投稿

- ブログ運営側がカテゴリ・マッピングし、一覧化(公開・非公開は自治体と調整)

- 運営が随時、自治体・管理者に集約データや“声”を届ける

- 自治体側は投稿状況・地図や写真を基に現場確認→対策実施→経過公開

投稿例:誰でも分かる!報告テンプレート

- タイトル:例)「〇〇公園のベンチが破損しています」

- 写真:スマホ撮影画像1枚~3枚

- 位置情報:自動 or マップから選択

- コメント:例)「ベンチの足がグラグラで、小さな子が落ちそうでした」

- 投稿者ニックネーム/匿名可

- 現場の緊急度(選択肢):高・中・低

投稿は「発見→撮影→コメント→送信」で完了。

難しいルールは不要。率直な目線で“気になること”を送るだけです。

ブログ運営・自治体連携のポイント

- 運営チーム(NPO/町内会/地域団体/IT系ボランティアなど)を設ける

- 自治体側担当者と窓口を決める(定期連絡のルール化)

- 投稿分類の基準(カテゴリ例:道路・橋梁・標識・遊具・街灯など)

- 個人情報とプライバシー配慮の徹底

- 対応状況の見える化(「受付」「現場確認」「対応中」「解決」)

- 年間報告・定期イベント・報告会の開催

DX活用のポイント:AIではなく“デジタルでつなぐ”

AIによる自動判定や解析は導入コスト・現場事情・精度の壁で、必ずしも万能ではありません。

重要なのは“人の気づき”をデジタルで記録し、それを“共通言語”として自治体・市民・事業者が共有することです。

例えば:

- 写真や報告データを地図にマッピング→住民説明会や自治体予算要求の資料に

- 「現場の声」を可視化することで行政の意思決定を促す

- 事例データベースとして全国横展開も可能

- “善意の見回り”が新しい社会資本(ソーシャルキャピタル)となる

運用の課題とその乗り越え方

- 投稿数が少ない:町内会や学校、地域イベントで呼びかけ強化。現場例をSNSや地元メディアで拡散。

- 自治体が動かない:写真付きデータで“予算化・議会答弁”の材料にする。定期報告で現場との温度差を埋める。

- プライバシー懸念:顔や車ナンバーの写り込み自動マスク機能、写真は運営チームで一度確認し公開。

- 誹謗中傷やいたずら:投稿の一時保留・承認制を組み合わせる。説明責任は運営で分担。

- 費用と人手:助成金・クラウドファンディング・地元企業協賛で補う。ITボランティアを巻き込む。

成功事例:実際の運用イメージ

例えば、地方都市A市の「みんなの道路点検」ブログでは、市民が半年で150件以上の写真投稿を実現。破損ガードレールや標識倒壊の報告が速やかに行政対応につながり、1年で「市民投稿→市職員現場確認→修繕・対応」のプロセスが定着しました。

「投稿が増えるほど“街の安全マップ”が充実し、行政担当者の負担軽減と予算獲得の根拠資料も充実。

また、投稿者の体験談や現場写真を「地域報」などで発信することで、市民同士の共感や参加意欲がさらに高まっています。

すぐ始めるための運用テンプレート

タイトル・写真・位置・コメント・緊急度を入力できるフォーム(GoogleフォームやWordPressも可)

2. 一覧・地図表示ページ

投稿写真+コメント+現状(対応状況)を地図or一覧で見せるページ

3. 報告書自動生成

投稿データをエクセル・PDFでまとめ、自治体に定期提出

4. 対応事例集

「こうして解決した!」というアーカイブを公開し、行政と市民の信頼を蓄積

導入当初は無料ブログ・SNSで試し、参加が広がれば独自サイト・LINE連携・地図連携アプリなど本格運用へ発展も可能です。

DX時代の“市民参加型インフラ守り”の意義

DX(デジタル・トランスフォーメーション)は、“人を排除する技術”ではありません。

むしろ市民一人ひとりが自分の街の安全や未来づくりに参加するための“共創プラットフォーム”です。

「投稿は小さな一歩、でも社会を変える大きな力」—この意識こそが、インフラ老朽化というストック問題の根本解決につながります。

最後に:あなたも今すぐ一歩を

気づいたら撮る、撮ったら伝える。それだけで、あなたの街の“未来”が変わります。

報告ブログは「単なる苦情窓口」ではありません。共に考え、共に守る場です。DX時代の“市民力”を、あなたも一緒に体験してください。