AIが支える「食べる喜び」〜味覚の変化と向き合う技術〜

高齢者や病気によって「食べても美味しくない」「味がしない」といった体験をしたことがある方は少なくありません。

こうした味覚の変化により、栄養が偏ったり、食事そのものが苦痛になることもあります。

しかし、AIとセンサー技術の進化により、個人の味覚に合わせた食事の最適化が現実のものになりつつあります。

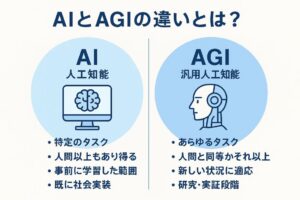

AIは「味覚のプロファイリング」もできる

ペンシルベニア州立大学などの研究では、AIと電子舌を組み合わせて、牛乳や果汁の水分量・鮮度・苦味などを高精度で識別する技術が報告されています。 これは、味覚という曖昧で主観的な感覚を、数値として可視化・再現することが可能になったことを意味します。

“AI and electronic tongues can quantify and visualize taste, allowing applications from food safety to product development.”

(ScienceDaily, 2024年10月)

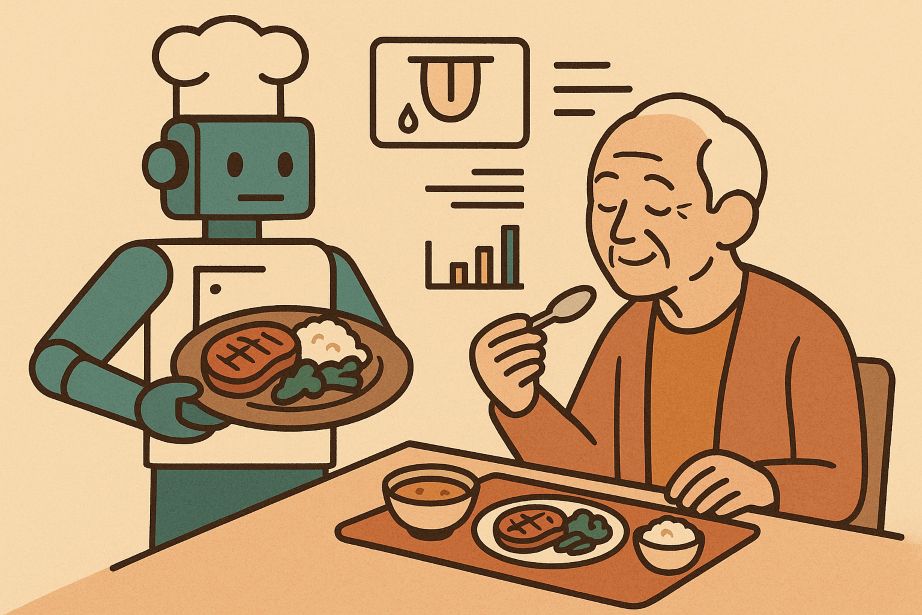

味覚の変化と共に生きる人に寄り添う

がん治療中の患者や高齢者は、味覚に対する感度が大きく変わることがあります。 そのため、従来の食事では「おいしくない」「食べられない」と感じることも。 こうした変化に対し、AIはその人の味覚に合わせた味付けや、食感・温度などの調整も提案可能です。

実際に、日本では味覚センサーとAIを用いて、食事の「おいしさ」を定量化し、献立作成や調味調整に役立てる取り組みが始まっています。 (マクタアメニティ株式会社の味覚可視化技術)

未来の給食は「その人仕様」になる

AIを使えば、介護施設や病院で提供される食事も個人に合わせたオーダーメイドが可能になります。 例えば、「金属味が気になる人向け」「塩味を強めに感じる人向け」といった調整が自動で行える時代がすぐそこに来ています。

食べることは、生きること

食事は、栄養だけでなく、生きる喜びそのものです。

テクノロジーが「美味しい」と感じる体験を支えることは、QOL(生活の質)の向上に直結します。

「食べる喜びを取り戻すAI」は、単なる便利技術ではなく、人間らしさに寄り添う温かな支援なのです。